تعد ندرة المياه مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تونس، البلد الخاضع لقوى أزمة المناخ والمجتمع الاستهلاكي والإدارة التي تفتقر إلى الاستغلال الأمثل للحفاظ على مواردها المائية.

عبء استنزاف الموارد

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يحدث الإجهاد المائي عندما يكون لدى الشخص أقل من 1700 متر مكعب من المياه سنويًا. وما دون 1,000 متر مكعب يعني نقصاً في المياه. وتتجاوز تونس هذه العتبة بكثير، حيث لا يتعدى نصيب الفرد في تونس 420 مترًا مكعبًا في السنة. بدأ هذا الوضع المقلق منذ 30 عاماً، ومن المرجح أن يصبح أكثر وضوحاً في السنوات المقبلة. ويرجع هذا الوضع إلى الاستهلاك المفرط للموارد، ولكن بشكل أساسي إلى الأزمة المناخية التي أدت إلى اضطراب تغيرات هطول الأمطار وتفاقم دورات الجفاف.

فقد استنفدت 30% من موارد المياه منذ الثمانينيات، ومن المرجح أن تُستنفد 30% أخرى بحلول عام 2050. ومع ذلك، فإن الإجهاد المائي لا يتعلق بنقص المياه فحسب، بل يتعلق أيضًا بجودتها وإمكانية الوصول إليها، وهي قضية رئيسية مدرجة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

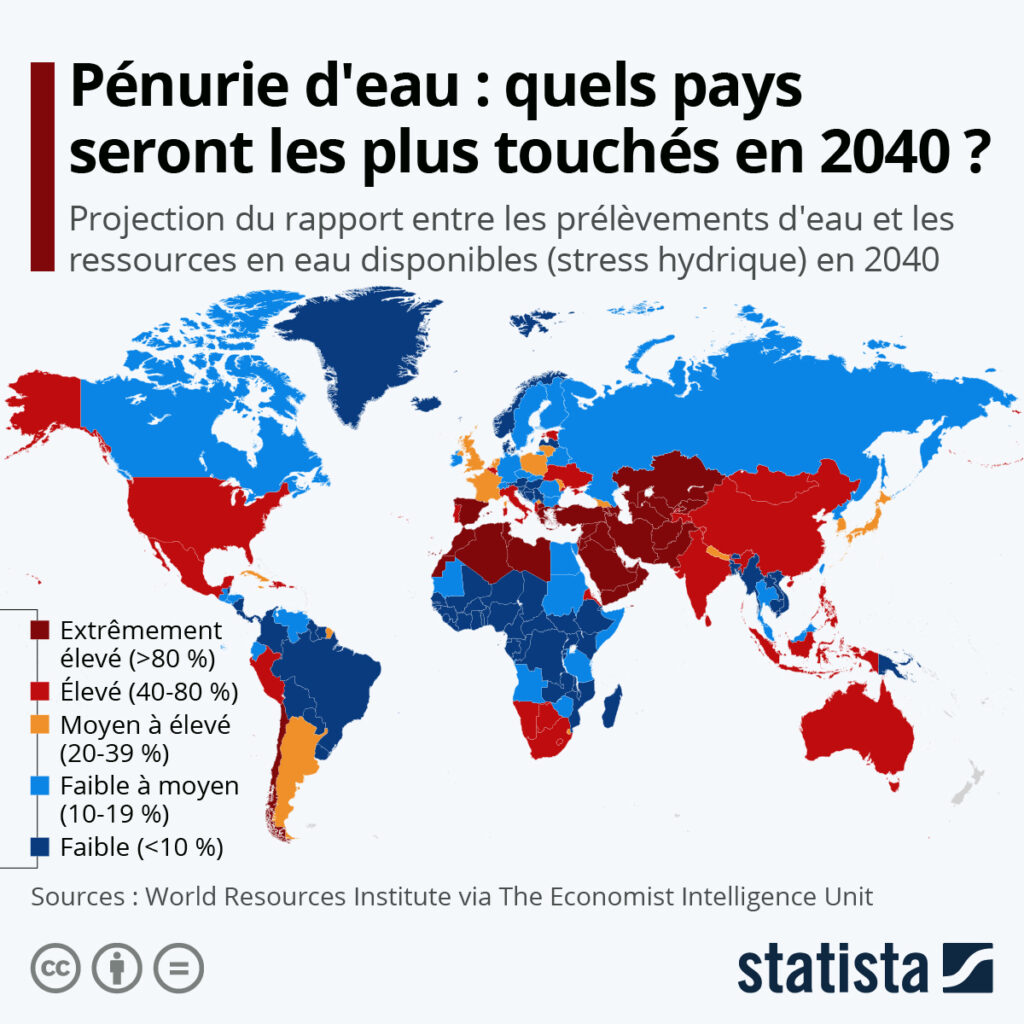

المصدر: معهد الموارد العالمية

تقوم تونس بتعبئة ما بين 60 و80% من مواردها لتلبية احتياجاتها، مما يضع البلاد في حالة إجهاد مائي مرتفع أو حتى ”مرتفع جدًا” بحلول عام 2040.

وفقًا لمعهد الموارد العالمية

المصدر: معهد الموارد العالمية

الزراعة: قطاع على خط الفقر!

القطاع الزراعي حيوي للأمن الغذائي، حيث يساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع هذه النسبة إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني إذا أضيفت صناعة الأغذية الزراعية.

ومن المؤكد أن تأثير الإجهاد المائي مباشر على الإنتاج الزراعي الذي يستخدم 80% من الموارد المائية. ويفقد القطاع كل عام 20,000 هكتار من الأراضي الخصبة، مما يعرض الأمن الغذائي في تونس للخطر.

يكون التأثير أكبر على المحاصيل التي تستهلك كميات أكبر من المياه، مثل القمح والبطاطا والبصل والطماطم، وهي محاصيل كانت تقليدياً ضرورية للاستهلاك اليومي وهي مهددة بالاختفاء من السوق المحلية التونسية.

وتتجاوز التداعيات الجانب الغذائي وتمتد إلى التأثير الاجتماعي المباشر على ما لا يقل عن 14% من السكان النشطين العاملين في القطاع الزراعي. فحوالي 580,000 تونسي مهددون بفقدان وظائفهم والنزوح بسبب المناخ، مما قد يؤدي إلى زيادة معدل الفقر.

بنية تحتية فاشلة

تتطلب حالة البنية التحتية صيانة عاجلة، على سبيل المثال مخزون المياه في سدودنا التي لن تتجاوز في سبتمبر 2022 نسبة 33% من طاقتها الاستيعابية. ويرجع هذا النقص بشكل أساسي إلى كمية الرواسب التي تملأ السدود دون صيانة.

أنابيب مياه الشرب نفسها في حاجة ماسة إلى الصيانة، حيث إنها قديمة ومليئة بالتسريبات: خسائر فنية وخسائر في الشبكة تصل إلى 35%.

الحلول؟ لقد حان الوقت!

إدارة ما هو موجود بالفعل

وفي مواجهة هذا الوضع، يمكننا العمل على ثلاث ركائز أساسية. أولاً وقبل كل شيء، ستكون الأولوية الفورية هي الحفاظ على بنيتنا التحتية الحالية من خلال إزالة الرواسب المتراكمة من سدودنا لتحسين قدرة تجميع مياه الأمطار. وفي شبكة استغلال المياه وتوزيعها، يجب العمل على معالجة التسريبات والفاقد، حيث أن تعويض النقص هو أمر ملح في حالة أزمة المياه.

العودة إلى الأصول

أما الركيزة الثانية فتتعلق بالعودة إلى أصولنا، والتي يمكن أن تكون حلاً محتملاً للزراعة، من خلال استخدام البذور وبذور المزارعين القدامى، التي تستهلك كميات أقل من المياه مقارنة بالبذور المستوردة.

يجب إعادة النظر في الحلول المنزلية القديمة، خاصة فيما يتعلق بتجميع مياه الأمطار بواسطة خزانات مثل ”المعجل” التي أصبحت ضرورة في كل منزل.

كما يمكن اعتماد طرق زراعية قديمة أخرى مثل ”أوياس” أو ”القولة”، وهي طريقة تعود إلى العصر القرطاجي، وتعتمد على الري بالتنقيط الذاتي باستخدام أواني خزفية دقيقة المسام مدفونة بالقرب من النباتات. أما ”الرملي” فهو أيضاً أسلوب زراعة يقوم على الزراعة في قطع أرض رملية على البحر. وقد استخدمه الأندلسيون لأول مرة لمواجهة النقص المتزايد في المياه.

المستقبل هو التكنولوجيا والابتكار

أما الركيزة الثالثة فتتمثل في التحرك نحو التكنولوجيات الجديدة، وهو أمر ضروري إذا أردنا تحسين استهلاك المياه، لا سيما في القطاع الزراعي. يجب استخدام إنترنت الأشياء في الزراعة التونسية لتقليل الفاقد من المياه وزيادة الإنتاجية. وينطوي ذلك على ”الزراعة الذكية” في المحاصيل أو مباني تربية الحيوانات، مع مراقبة تأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل الطبيعية (الحرارة والرطوبة وطبيعة المنتج الزراعي ودورة الإنتاج، وما إلى ذلك) لتحسين كميات المياه المستخدمة وفقًا للطلب في الوقت الحقيقي.

وهو النهج الذي تم اعتماده في العديد من البلدان مثل كينيا والهند، التي هي بصدد إنقاذ قطاعها الزراعي ومواردها المائية.

السياسات الوطنية: يجب تعزيزها

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى ضرورة وضع نظام ابتكاري على المستوى الوطني، مع ما يلزم من سياسات وموارد وهياكل تشمل جميع أصحاب المصلحة في إطار ”الحوكمة المائية”، من أجل إدارة أزمة المياه بشكل فعال ومستدام. هذه قضية ذات أهمية مقلقة من وجهة نظر زراعية واقتصادية واجتماعية، ويمكن أن تؤدي إلى نزاعات إقليمية إذا لم تكن على رأس قائمة الأولويات الوطنية المباشرة.