La pêche fantôme, phénomène sinistre et inquiétant, ressemble étrangement aux histoires de fantômes qui hantent et tourmentent les vivants. À l’instar de ces histoires surnaturelles qui existent au-delà de notre monde physique, les engins de pêche abandonnés, perdus et rejetés (ALDFG) persistent dans les profondeurs de l’océan, piégeant les créatures marines et ravageant les habitats vitaux longtemps après la fin de leur vie utile. Il est choquant de constater que 640 000 tonnes d’ALDFG sont rejetées dans nos mers chaque année, ce qui constitue une grave menace pour le monde entier. La région méditerranéenne ne fait pas exception, la Tunisie étant l’une des nations aux prises avec les conséquences néfastes de cette situation.

Mars 2023, Monastir

Les côtes de Monastir : Un champ de mines et de pièges en plastique

Dans le port de pêche endormi de Ksibet El Mediouni, niché près de la ville animée de Monastir, une sinistre réalité hante les eaux. Situés à seulement 23 km de l’aire marine protégée de Kuriat, les pêcheurs locaux ne connaissent que trop bien les effets dévastateurs de la pêche fantôme. Chaque jour, ils sont contraints de faire face à la dure réalité des engins de pêche abandonnés qui hantent leurs côtes, mettant en péril leurs moyens de subsistance.

La principale préoccupation de ces pêcheurs qui travaillent dur est la présence écrasante de milliers de pièges en plastique qui envahissent leurs eaux. Ce fléau plastique (en savoir plus sur la pollution plastique) a envahi la région, causant des dommages incalculables à l’écosystème marin.

« Au cours de notre travail, nous sommes souvent confrontés à des engins fantômes tels que des filets, des pièges et des lignes, mais depuis peu, nos mers sont envahies par des milliers de pièges en plastique », déplore Amer Slama, un pêcheur local de Ksibet El Mediouni. « Ces engins sont jetés par des pêcheurs qui ne semblent pas conscients des dommages qu’ils causent à la mer, notre seule source de revenus.

La pêche fantôme continue de menacer les moyens de subsistance des pêcheurs et la santé de nos océans ; il est donc urgent d’agir pour lutter contre ce fléau. Le sort des pêcheurs de Ksibet El Mediouni est un rappel brutal de la nécessité d’une sensibilisation accrue et de pratiques de pêche responsables afin de préserver nos précieuses ressources marines pour les générations à venir.

Alors que le nombre effarant de casiers perdus en mer dans la baie de Monastir suscite de plus en plus d’inquiétudes, une nouvelle étude publiée par l’association NGB a mis en lumière l’ampleur du problème. Selon l’enquête, 250 000 à 300 000 casiers sont utilisés par les pêcheurs de la région, dont 20 % sont perdus en mer chaque année. Cela équivaut à un total stupéfiant de 50 000 casiers perdus chaque année, ce qui aggrave une situation déjà désastreuse.

Ironiquement, les pêcheurs de Ksibet el Midouni ont trouvé un nouvel usage à ces pièges en plastique, en les adoptant comme moyen de capture du poisson après la révolution tunisienne de 2011. Par conséquent, les femmes du village se sont également mises à fabriquer ces pièges pour compléter leurs revenus. Cependant, cette approche non durable de la pêche a un coût élevé.

« Les pratiques de pêche traditionnelles qui faisaient notre fierté, transmises par nos ancêtres, sont en train de disparaître », révèle Mouin, un jeune pêcheur de Ksibet El Mediouni. « Elles sont remplacées par l’utilisation sans effort de pièges en plastique, légers et bon marché. Malheureusement, si ces pièges sont perdus, les pêcheurs ne veulent pas faire l’effort de les récupérer car ils n’en valent tout simplement pas la peine. »

Alors que l’utilisation des pièges en plastique continue de gagner en popularité au sein de la communauté des pêcheurs, il est crucial de trouver des alternatives durables qui ne nuiront pas à l’environnement et ne compromettront pas les moyens de subsistance des pêcheurs locaux. La situation critique de la communauté de Ksibet El Mediouni nous rappelle brutalement l’importance de pratiques de pêche responsables et la nécessité de sauvegarder nos ressources marines pour les générations futures.

Les causes profondes de la pêche fantôme : comment les engins de pêche finissent-ils dans nos mers ?

La pêche fantôme, un phénomène mortel qui dévaste les écosystèmes marins et menace les moyens de subsistance de ceux qui en dépendent, est désormais largement reconnue comme un problème grave. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a reconnu son impact négatif sur la biodiversité et les habitats, suscitant des inquiétudes dans le monde entier.

Si la pêche fantôme existe depuis longtemps, son impact est devenu de plus en plus visible depuis le début du XXIe siècle. Il s’agit d’engins de pêche qui ont été délibérément ou accidentellement abandonnés, perdus ou rejetés dans la mer, capturant et tuant des organismes marins sans aucune surveillance humaine active.

IMED JRIBI, chercheur et professeur à la Faculté des Sciences de Sfax, coordinateur de Life Med Turtle, et vice-président régional du Marine Turtle Specialist Group, a décrit la pêche fantôme comme « un problème sérieux qui représente une menace significative pour la vie marine ».

Selon une étude menée par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) sont dus à différents facteurs. Les pêcheurs peuvent intentionnellement abandonner leurs engins de pêche pour éviter de se faire prendre par les autorités en vertu des règlements de pêche, ce qui en fait la première cause. Les engins de pêche peuvent également être perdus ou endommagés en raison de conflits avec d’autres débris marins, d’enchevêtrements ou de conditions météorologiques, ce qui augmente les risques d’abandon ou de rejet.

L’impact de la pêche fantôme sur les écosystèmes marins ne peut être sous-estimé. Il est grand temps que les gouvernements et les organismes internationaux prennent des mesures appropriées pour empêcher la destruction continue de nos habitats marins et protéger les moyens de subsistance de ceux qui en dépendent.

La pêche fantôme : une menace pour la biodiversité et la santé de nos côtes

L’impact dévastateur de la pêche fantôme sur la vie marine ne peut être surestimé, en particulier pour les tortues de mer, comme le confirment les études menées en Tunisie dans le cadre du projet LifeMed Turtles. Selon IMED JRIBI, la pêche fantôme affecte indistinctement toutes les espèces marines, y compris les plantes et les espèces protégées, ce qui en fait un grave problème environnemental.

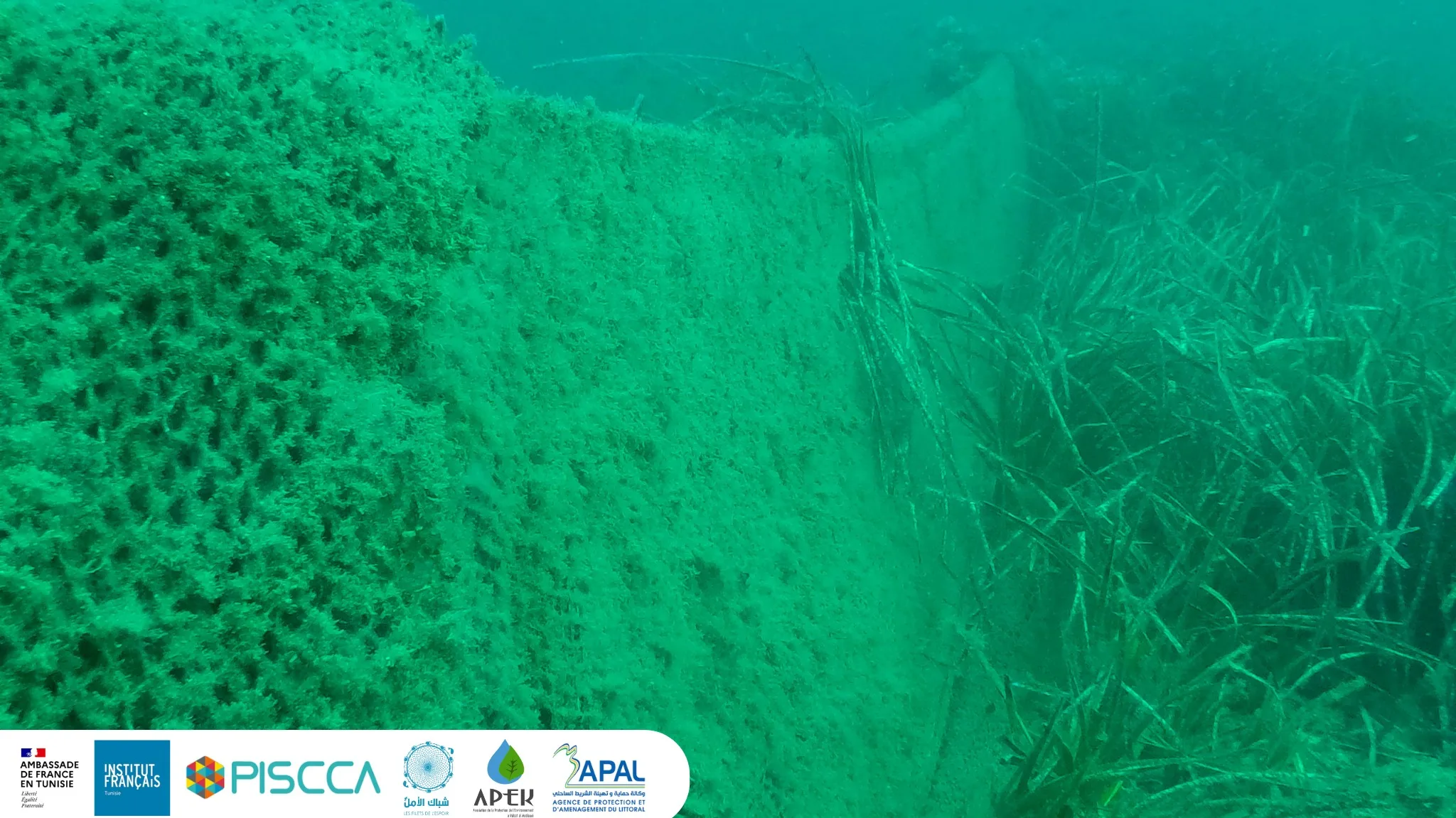

Un rapport intitulé « Ghosts beneath the waves » (Fantômes sous les vagues), publié par World Animal Protection, révèle que 45 % de tous les mammifères marins figurant sur la liste rouge des espèces menacées ont été affectés par des engins de pêche perdus ou abandonnés. Les filets fantômes, en particulier, sont dangereux en mer, car ils peuvent piéger tous les types d’organismes, y compris les tortues de mer, et devenir des appâts pour d’autres créatures en quête de nourriture. Au cours du projet LifeMed Turtles, l’équipe a mené dix actions de collecte de filets fantômes sur différents sites côtiers en Tunisie, ramassant environ 500 kg de filets fantômes en une seule action. La vue obsédante et pénible de poissons vivants, de squelettes de tortues et de posidonies enchevêtrés dans les filets était une indication claire du danger posé par la pêche fantôme.

IMED JRIBI a évalué les filets fantômes comme l’une des formes les plus destructrices de débris marins, causant des dommages importants à la vie sous-marine. Les filets fantômes peuvent s’enchevêtrer dans le substrat marin, étouffer les organismes aquatiques et empêcher la lumière d’atteindre la surface. Ce processus entraîne la mort des organismes végétaux qui dépendent de la photosynthèse. En outre, les filets peuvent être emportés par les courants marins, écrasant les fonds marins et brisant la couverture végétale marine, comme les posidonies, tout en transportant des espèces non indigènes.

Les engins de pêche abandonnés peuvent également piéger et tuer des organismes marins, y compris des espèces non indigènes, ce qui entraîne l’apparition d’espèces envahissantes qui perturbent l’écosystème local. Les engins fantômes peuvent également libérer des microplastiques qui nuisent à la vie marine et contribuent à la dégradation de l’environnement. Affirme Imed Jeribi.

La pêche fantôme : une concurrence déloyale entre l’ALDFG et les pêcheurs

La pêche fantôme n’est pas seulement une menace pour la biodiversité marine, elle représente également un risque important pour les moyens de subsistance des pêcheurs. « Une fois immergé dans la mer, il dévore sans relâche les organismes aquatiques comme un prédateur insatiable », avertit Fatma Ben Amor, militante écologiste et chercheuse en droit de l’environnement. Et l’impact est énorme. Les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés peuvent entraîner un taux de mortalité allant jusqu’à 15 % par rapport aux engins de pêche actifs, ce qui se traduit par une capture estimée à 5-30 % des stocks mondiaux de poissons exploitables chaque année, y compris des espèces en voie de disparition, menacées et protégées.

Mais la pêche fantôme ne fait pas que concurrencer les pêcheurs actifs, elle peut également entraîner des problèmes économiques et environnementaux importants pour les petits pêcheurs. « Il s’agit d’un problème complexe influencé par divers facteurs, notamment les pratiques des pêcheurs, des décideurs politiques et d’autres acteurs », explique F. Ben Amor. « Il est injuste de blâmer les pêcheurs pour la pêche fantôme, car ils sont souvent victimes du phénomène. »

Cependant, les pêcheurs peuvent également contribuer au problème par un comportement irresponsable ou un manque de sensibilisation à la question. L’éducation des pêcheurs et la sensibilisation aux pratiques de pêche durable peuvent prévenir l’abandon involontaire des engins de pêche tout en trouvant des solutions qui soutiennent à la fois les pratiques de pêche durable et les moyens de subsistance des pêcheurs. « Nous devons agir pour prévenir cet impact dévastateur sur nos océans », insiste Imed Jribi, chercheur et coordinateur de projet à l’Association pour la protection de l’environnement de Ksibet el Mediouni.

Appel urgent à agir pour sauver notre mer

Dans le cadre du projet « Les filets de l’espoir » lancé par l’Association pour la protection de l’environnement à Ksibet el Mediouni (APEK), des enquêtes ont été menées pour recueillir des données sur les effets de la pêche fantôme. Selon Fatma Ben Amor, coordinatrice du projet et militante écologiste, la collecte des engins de pêche abandonnés n’est pas une tâche facile et nécessite une collaboration avec les pêcheurs et les plongeurs locaux, ce qui peut être à la fois coûteux et épuisant.

Imed Jeribi reconnaît les défis importants que pose la pêche fantôme et souligne la nécessité d’accroître les ressources et les efforts aux niveaux national et local. « Nous ne pouvons pas compter uniquement sur la société civile pour résoudre ce problème. Bien que leur rôle de sensibilisation soit crucial, la solution à la pêche fantôme nécessite une collaboration entre les gouvernements, les chercheurs et les communautés de pêcheurs », déclare-t-il.

Une étape cruciale dans la lutte contre la pêche fantôme consiste à mieux comprendre son impact sur l’écosystème marin. Il s’agit notamment d’approfondir les recherches sur les effets de la pêche fantôme et d’identifier les espèces les plus touchées par ce phénomène. Une meilleure compréhension du problème nous permettra d’élaborer des solutions plus efficaces pour prévenir et atténuer son impact.

Les propos d’Imed nous rappellent que la question de la pêche fantôme est complexe et qu’elle nécessite une approche globale impliquant une série de parties prenantes. Ce n’est qu’au prix d’efforts coordonnés et d’un investissement soutenu que nous pourrons espérer relever ce défi et préserver nos océans pour les générations futures.

Diverses solutions ont été proposées pour réduire les effets néfastes de la pêche fantôme, comme l’amélioration du marquage des engins de pêche, l’incitation au recyclage et à la remise en état des engins de pêche en fin de vie par les fabricants, et l’utilisation de caractéristiques biodégradables pour les engins. Des initiatives ont également été lancées pour recycler les engins de pêche fantômes en produits innovants.

Le projet Nets of Hope de l’APEK a donné un potentiel au problème des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) en valorisant les engins de pêche en produits. Cette approche circulaire peut constituer une solution durable au problème de la pêche fantôme, en créant des opportunités économiques pour les communautés locales et en réduisant la quantité de déchets dans l’océan. Comme le déclare Fatma, « au lieu d’abandonner ou de perdre les engins de pêche dans l’océan, ces engins peuvent être recyclés et transformés en nouveaux produits tels que des vêtements, des accessoires et même des meubles ».

La pêche fantôme est une crise mondiale qui exige des efforts nationaux et locaux pour la combattre. Les gouvernements doivent prendre l’initiative en mettant en œuvre des mesures telles que l’amélioration du marquage des engins de pêche, le soutien au recyclage des ALDFG et la promotion de l’utilisation d’équipements biodégradables. Parallèlement, la société civile peut jouer un rôle important en sensibilisant les communautés. Heureusement, des programmes tels que LifeMed Turtles, Nets of Hope de l’APEK et des initiatives menées par l’association NGB en Tunisie travaillent d’arrache-pied pour résoudre ce problème et donner l’espoir d’un avenir où la pêche fantôme ne menacera plus la vie et les écosystèmes marins. Ces efforts impliquent des collaborations avec des pêcheurs et des plongeurs locaux, qui travaillent sans relâche pour collecter les engins de pêche abandonnés et les transformer en nouveaux produits.

Malgré ces efforts, la réalité de la pêche fantôme reste un rappel brutal de l’impact dévastateur des activités humaines sur l’écosystème marin. Elle met en évidence l’héritage de notre négligence à l’égard du monde naturel et souligne le besoin urgent d’agir pour protéger nos océans et leurs habitants.

Cet article a été rédigé en collaboration avec le projet Earth Journalism Media Mediterranean Initiative.

Sources d’information

- https://www.greenpeace.de/sites/default/fijles/publications/20190611-greenpeace-report-ghost-fishing-ghost-gear-deutsch.pdf

- https://www.sciencedirect.com/sdfe/reader/pii/S0308597X2200433X/pdf

- https://www.worldanimalprotection.us/sites/default/files/media/us_files/ghosts_beneath_the_waves.pdf

- https://www.fao.org/3/i0620e/i0620e.pdf

- https://www.sciencedirect.com/sdfe/reader/pii/S0308597X2200433X/pdf

- https://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2016/12/ALDFG-in-the-MED.pdf