La Méditerranée se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale. La sécheresse, les incendies et la dégradation des sols s’accélèrent, et les communautés côtières en paient déjà le prix. Une idée audacieuse est en train de prendre forme : une ceinture continue d’arbres et de forêts indigènes s’étendant du Portugal au Levant, conçue pour amortir la chaleur, ancrer les sols et stabiliser les économies rurales. Au plus fort de la canicule de 2023, les thermomètres de Valence et d’Agadir ont battu des records brutaux. Sur l’eau, une mare nostrum fermée et moins profonde emprisonnait la chaleur ; sur terre, les flancs fragiles des collines s’enflammaient. Les scientifiques avaient prévenu que le bassin se réchauffait environ 25 % plus vite que la moyenne mondiale et que les étés étaient encore plus rapides. L’alerte est devenue brève.

Les arguments en faveur d’une barrière verte

Dans un monde qui se réchauffe de jour en jour, la Méditerranée est devenue un champ de bataille essentiel dans la lutte contre la crise climatique. La région méditerranéenne est confrontée à une crise climatique particulièrement grave : elle se réchauffe 25 % plus vite que la moyenne mondiale et les températures estivales augmentent 40 % plus rapidement.1 Ces dernières années, ce réchauffement accéléré a entraîné des vagues de chaleur, des sécheresses et des incendies de forêt de plus en plus graves et fréquents dans tout le bassin. L’été 2023 a été particulièrement alarmant : Le mois de juin a battu des records historiques de chaleur, avant d’être dépassé par le mois de juillet, puis par les températures extrêmes du mois d’août dans des villes comme Valence (46,8 °C le 10 août) et Agadir (50,4 °C le 11 août).2

Étant donné la nature peu profonde et semi-fermée de la Méditerranée, la mare nostrum est exposée à un risque élevé d’augmentation des températures de la mer, ce qui représente un danger pour ses écosystèmes aquatiques et les communautés qui en dépendent. Compte tenu de ces tendances alarmantes et du risque de dépasser l’objectif de 1,5 °C fixé par l’Accord de Paris bien avant les prévisions, il devient de plus en plus urgent de lancer des projets ambitieux et collaboratifs dans toute la Méditerranée, centrés sur notre lutte collective pour un écosystème résilient et durable.

En 2007, l’Union africaine a adopté un plan audacieux visant à diviser la région du Sahel par une « grande muraille verte », afin de stopper la désertification en créant une bande de verdure contiguë juste au sud du Sahara. Selon l’Agence panafricaine pour la Grande Muraille Verte, le projet était achevé à 17,8 % en 20203, avec pour objectif de restaurer 100 mégahectares (1 million de km2) de terres vertes, de séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et de créer 10 millions d’emplois verts.4 Cependant, l’avenir de ce projet est incertain, les rapports sur les taux de survie de la biomasse plantée étant gonflés,5 sans parler de l’instabilité régionale importante suite aux coups d’État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ainsi que des conflits en cours au Soudan. Néanmoins, ce programme pilote a montré qu’il était possible de mettre en œuvre des projets transnationaux ambitieux.

Barrière méditerranéenne : Une vision pour la Méditerranée

Inspirée par la Grande Muraille verte d’Afrique, une initiative similaire est envisagée pour le bassin méditerranéen, qui englobe les régions du sud de l’Europe (y compris la Grèce, l’Italie et la péninsule ibérique, ainsi que la région de Provence en France et la côte adriatique), l’Afrique du Nord (Tunisie, Algérie et Maroc au nord des montagnes de l’Atlas) et la Méditerranée orientale (Anatolie méridionale, le Levant et la côte de la Libye et de l’Égypte).

Cette barrière verte pour la Méditerranée créerait une ceinture contiguë de végétation indigène composée de forêts et de bois restaurés et protégés, entourant la mer Méditerranée, créant un tampon contre la désertification et la dégradation des sols, atténuant ainsi les effets du changement climatique.

La plantation d’espèces indigènes et endémiques permet de lutter contre la désertification passée et présente en restaurant la qualité des sols, en améliorant la rétention d’eau et en régulant le climat environnant. Ces arbres et arbustes améliorent la structure et l’aération du sol, empêchant son érosion, augmentant sa teneur en nutriments et créant un environnement plus résistant. En outre, en fournissant de l’ombre et en augmentant les niveaux d’humidité par transpiration, ces plantes refroidissent naturellement l’environnement, réduisant les taux d’évaporation et stabilisant les microclimats locaux. Cette barrière verte permettrait de revitaliser et de protéger les anciens écosystèmes du bassin méditerranéen, qui sont vitaux pour les communautés côtières d’Afrique du Nord et d’Europe du Sud depuis des millénaires, et qui sont menacés de perturbation, voire d’effondrement, en raison du climat.

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), jusqu’à 30 % des terres semi-arides méditerranéennes sont aujourd’hui touchées par la désertification, avec une perte de 7,4 % du PIB due à la dégradation des sols7. Plus précisément, les pays souffrant déjà d’insécurité alimentaire sont les plus vulnérables à la dévastation agricole due à la dégradation de l’environnement, comme le montre le déclin brutal de l’élevage en Tunisie et au Maroc (-35 %) et de la production céréalière en Jordanie et en Syrie (-40 %) d’ici 2020.8 L’établissement d’une barrière verte peut contribuer à atténuer ces effets, en rétablissant l’humidité dans les terres arides, inversant ainsi la désertification et contribuant à la stabilisation des économies rurales et à la viabilité de la croissance économique à venir.

Ce qu’il faut planter et ce qu’il faut éviter

Alors que la couverture forestière globale autour de la Méditerranée a augmenté lentement et régulièrement au cours des 25 dernières années, cette augmentation n’a pas été uniforme si l’on compare les rives nord et sud. Non seulement le reboisement accuse un retard important dans les zones les plus sèches du bassin, mais les zones forestières sont de plus en plus menacées par la surexploitation, l’augmentation des températures et l’aridité. Ces facteurs pourraient entraîner l’effondrement des écosystèmes forestiers méditerranéens, car les espèces d’arbres et d’arbustes côtiers ne parviennent pas à s’adapter à l’augmentation des températures, ouvrant la voie à des espèces d’herbes plus petites et plus sèches qui exacerbent le risque d’incendies de forêt.

De même, les espèces d’arbres indigènes à croissance lente, comme les oliviers et les chênes-lièges, sont progressivement remplacées par des espèces importées qui posent des problèmes pour le développement durable. L’eucalyptus, par exemple, bien que connu pour sa croissance rapide, est un arbre hautement inflammable et brûlant en raison de la forte teneur en huile de ses feuilles et de son écorce.9 En outre, son système racinaire superficiel et sa grande canopée supplantent les espèces indigènes, tout en ne parvenant pas à restaurer l’aération du sol ou la rétention d’eau.10

La barrière verte proposée pour la Méditerranée doit donc adopter une stratégie globale qui donne la priorité à la plantation d’espèces indigènes et endémiques. Ces espèces sont particulièrement adaptées aux sols rocheux et aux conditions climatiques difficiles de la région, avec des systèmes racinaires plus profonds qui améliorent la structure du sol, renforcent la rétention de l’humidité et réduisent l’érosion. En mettant l’accent sur la végétation indigène, la barrière verte peut contribuer à restaurer et à protéger les écosystèmes méditerranéens, garantissant ainsi leur résilience face au changement climatique en cours.

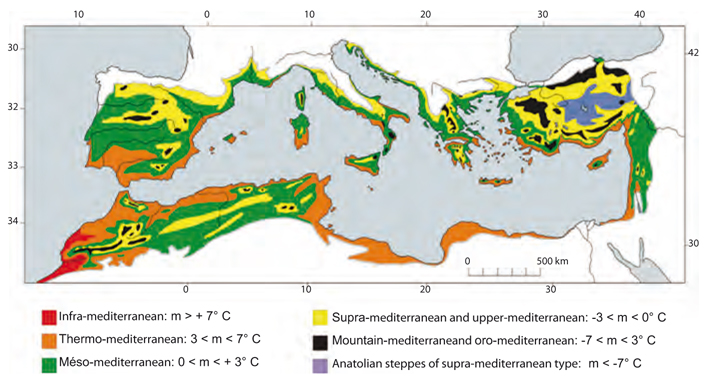

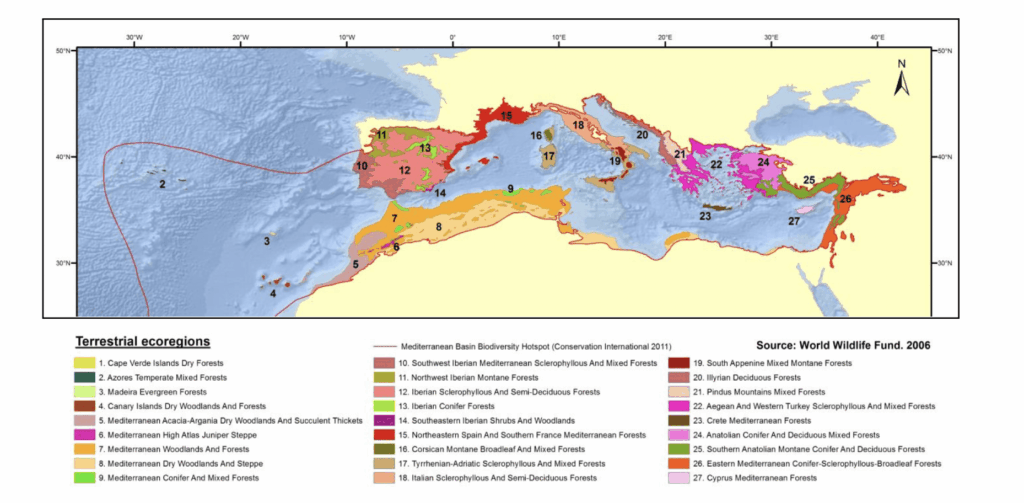

La carte ci-dessous montre les 27 régions écologiques du bassin méditerranéen, chacune étant définie par ses espèces indigènes et ses caractéristiques écologiques uniques. Les espèces indigènes de ces régions sont essentielles en raison de leur adaptation naturelle au climat local et aux conditions environnementales, ce qui les rend plus résistantes aux effets du changement climatique et plus efficaces pour stabiliser les écosystèmes, améliorer la santé des sols et renforcer la rétention de l’eau.

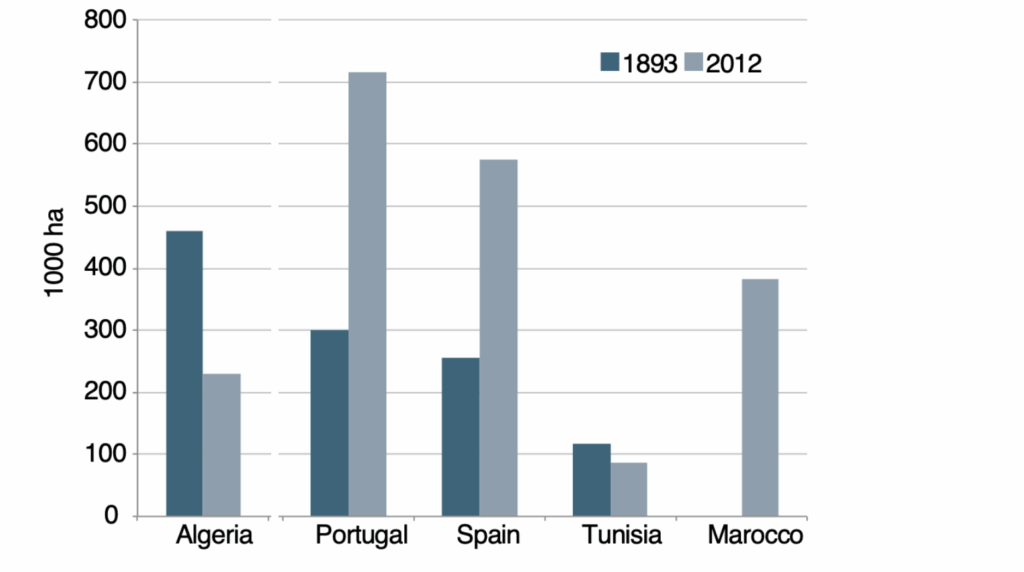

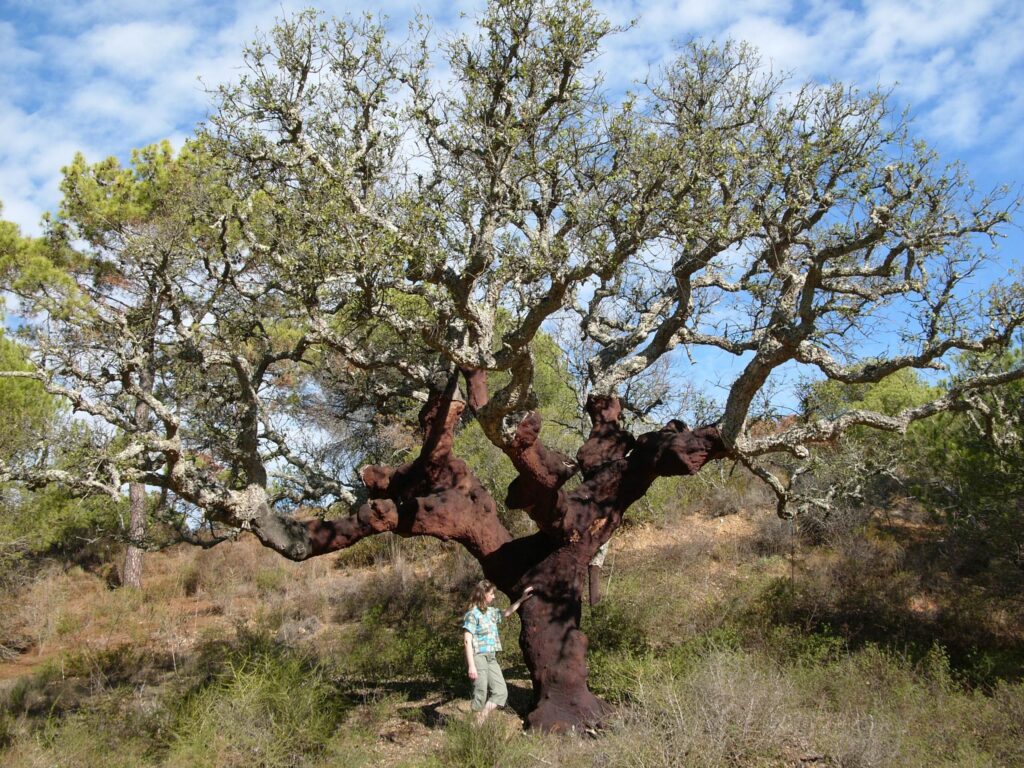

Les oliviers, les caroubiers et les chênes-lièges, par exemple, sont trois arbres indigènes bien adaptés au bassin méditerranéen, nécessitant peu d’eau et capables de prospérer sur les sols rocailleux et calcaires de la région. Ils constituent également trois cultures de grande valeur qui soutiennent les économies locales et peuvent être transformées en un grand nombre de produits générateurs de revenus élevés. La caroube est particulièrement précieuse en raison de sa double nature : elle sert d’aliment pour le bétail et constitue un produit de grande valeur tant sur les marchés internationaux des produits diététiques que sur les marchés de consommation intérieure. Le liège peut également jouer un rôle important sur le plan économique, grâce à sa polyvalence d’utilisation et à sa forte demande permanente, et sur le plan environnemental, grâce à son fort potentiel de séquestration du carbone. Étant donné que les chênes-lièges stockent le carbone dans leur écorce, qui est récoltée tous les 10 à 15 ans, un chêne-liège récolté absorbe 3 à 5 fois plus de carbone qu’un chêne-liège sauvage non récolté.12 Plus précisément, pour chaque tonne de liège récoltée, le chêne-liège fixe 18 tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.13 Ainsi, le liège n’est pas seulement une ressource renouvelable qui peut facilement être exportée, mais c’est aussi un outil puissant dans la lutte contre le changement climatique.

Le Portugal est depuis longtemps le premier producteur de produits du liège, alors que la production de liège en Afrique du Nord a chuté pendant plus d’un siècle en raison de la destruction des forêts naturelles de liège au profit des terres agricoles.14 Il existe un grand potentiel pour la revitalisation des chênes-lièges en Afrique du Nord, fournissant un stimulus économique stable aux communautés rurales qui dépendent de l’agriculture. La Tunisie et l’Algérie en particulier ont la possibilité de restaurer des forêts de liège historiques, notamment dans la bande nord de terres tempérées entre les villes d’Alger et de Bizerte. La coopération et le partage des connaissances entre les pays ayant des zones écologiques communes peuvent accélérer la restauration des forêts et faciliter la mise en œuvre des efforts de revitalisation.

Les leçons de la grande muraille verte d’Afrique et du barrage vert d’Algérie

En fait, la coopération entre les différents pays méditerranéens est la condition la plus importante pour la réalisation d’un tel effort de restauration. Bien qu’il y ait eu une augmentation progressive de la couverture forestière méditerranéenne ces dernières années, grâce aux programmes d’action nationaux respectifs, le véritable potentiel de ces initiatives réside dans une collaboration coordonnée et transfrontalière et dans le partage d’informations et de capacités. L’Algérie, par exemple, a restauré avec succès près de 53 000 hectares sur les 80 000 prévus d’ici 2030 depuis qu’elle a rejoint l’engagement d’Agadir de 2017, qui vise à reboiser 8 millions d’hectares de forêts méditerranéennes. Ces projets ont contribué au barrage vert algérien, un projet mis en place dans les années 1960 pour stopper l’avancée du Sahara vers le nord.

Néanmoins, ces projets ont largement omis de prendre en compte l’expertise forestière pour garantir la plantation d’espèces appropriées et résistantes, préférant planter l’Eucalyptus à croissance lente et à combustion rapide.16 En outre, beaucoup de leçons peuvent être tirées du projet algérien, notamment le fait qu’il n’ait pas inclus les communautés locales, les éleveurs et les agriculteurs dans la planification ou la mise en œuvre du projet, préférant recourir aux ressources des forces armées nationales.

Le liège, revivifié et partagé

Le Portugal domine aujourd’hui le marché du liège, mais les forêts de liège historiques s’étendaient autrefois sur toute l’Afrique du Nord. Leur restauration, en particulier dans la ceinture tempérée entre Alger et Bizerte, représente un triple avantage rare : stockage du carbone, modération des incendies de forêt (les paysages de liège ouverts et gérés résistent aux incendies de forêt) et revenus ruraux réguliers provenant de la récolte régulière et des produits à valeur ajoutée. Grâce au partage des connaissances entre les écorégions communes, la Tunisie et l’Algérie pourraient reconstruire une économie du liège intelligente sur le plan climatique en l’espace d’une décennie.

Diplomatie forestière : qui convoque, qui paie

Compte tenu des similitudes entre les climats et les biomes écologiques du nord de l’Algérie et de la Tunisie, le partage des connaissances et la coopération pratique entre les deux nations pour étendre le barrage vert algérien à la Tunisie et au-delà revêtent une grande importance. Cela met en évidence le concept de diplomatie forestière, inventé par l’ancien ambassadeur français et expert en relations transméditerranéennes Bernard Valero pour décrire la nécessité d’engager un front méditerranéen unifié sur « une trajectoire de coopération innovante ».18 Une barrière à l’échelle du bassin exige une véritable coopération transfrontalière, et pas seulement des protocoles d’accord. La région dispose déjà de plateformes : l’Union pour la Méditerranée (UpM), la FAO/Silva Mediterranea, l’Association internationale des forêts méditerranéennes et Interreg Euro-Med.

La 8e Semaine forestière méditerranéenne (8MFW), qui s’est déroulée en novembre 2024 à Barcelone, a servi de plateforme centrale pour faire progresser la restauration et la gestion durable des forêts dans toute la région méditerranéenne. Organisé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Facilité méditerranéenne de l’Institut forestier européen (EFIMED) et le Comité d’organisation conjoint, l’événement a rassemblé des décideurs politiques, des chercheurs et des parties prenantes pour faire face aux menaces croissantes auxquelles sont confrontées les forêts méditerranéennes, notamment les incendies de forêt, la perte de biodiversité et les impacts du changement climatique. medmodelforest.net L’un des principaux résultats de la 8e Semaine forestière méditerranéenne a été la proposition d’une nouvelle Initiative pour les forêts méditerranéennes. Cette initiative vise à renforcer la coopération régionale et à mettre en œuvre des stratégies innovantes pour la restauration des forêts à grande échelle, en s’alignant sur les engagements mondiaux tels que la Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes et le Défi de Bonn. L’initiative cherche à promouvoir un partenariat élargi entre les acteurs méditerranéens, en se concentrant sur la préservation et la restauration des paysages forestiers afin d’accroître la résilience face au changement climatique et à d’autres défis environnementaux.

L’événement a également mis en évidence l’importance d’intégrer l’engagement des jeunes dans la gestion des forêts. Le groupe de travail de la jeunesse méditerranéenne (MYTF), récemment lancé, a été mis en avant comme un élément essentiel pour encourager la prochaine génération de gestionnaires des forêts. Les discussions ont mis en évidence la nécessité d’offrir aux jeunes des possibilités de participation et de leadership dans les initiatives liées aux forêts, afin de garantir la durabilité des efforts de restauration. En outre, le 8MFW a facilité le partage des pratiques de restauration réussies et des stratégies de gestion adaptative. Les sessions se sont concentrées sur l’engagement des communautés, la prévention des incendies et la mise en œuvre de solutions basées sur la nature, offrant des perspectives précieuses pour l’intensification des efforts de restauration dans la région. En résumé, la 8e Semaine forestière méditerranéenne a permis de favoriser la collaboration, de proposer des initiatives concrètes et de mettre l’accent sur l’inclusion des jeunes dans les efforts de restauration des forêts. Les résultats de l’événement devraient contribuer de manière significative à la résilience et à la durabilité des écosystèmes forestiers méditerranéens face aux défis environnementaux actuels.

Comment construire la barrière (un manuel en 12 points)

- Cartographiez d’abord, plantez ensuite. Utilisez les cartes des écorégions pour établir des listes d’espèces et éviter les plantations inadaptées.

- Souveraineté des semences. Financer les banques régionales de semences indigènes et les pépinières locales ; certifier la provenance.

- Contrats communautaires. Co-conception avec les agriculteurs, les éleveurs et les coopératives de femmes; rémunération de la participation et de la gestion.

- Corridors agroforestiers. Reliez les forêts aux exploitations agricoles au moyen de haies, de brise-vent et de zones tampons riveraines.

- L’eau rendue visible. Des rigoles, des terrasses et de petits barrages pour ralentir, étaler et faire couler les pluies saisonnières.

- Conception intelligente en matière d’incendie. Rompre la continuité des combustibles ; maintenir des paysages en mosaïque et un pâturage saisonnier pour gérer les charges du sous-étage.

- Pas de raccourcis pour l’eucalyptus. Interdire les espèces à haut risque dans les programmes de restauration ; récompenser les mélanges indigènes.

- La survie à cinq ans est un indicateur clé de performance. Ne financez pas la plantation, mais l’établissement: arrosage, désherbage, gardiennage par la communauté.

- Mesurez le microclimat. Suivez l’humidité du sol, l’ombrage de la canopée et le refroidissement par évapotranspiration en même temps que le carbone.

- Financement mixte. Associez des fonds publics à des obligations à impact liées à des mesures vérifiées de survie et de moyens de subsistance.

- Données ouvertes. Un tableau de bord partagé pour les hectares restaurés, les emplois créés, les jours d’incendie réduits.

- Apprenez à voix haute. Examens annuels des bassins ; publiez les échecs et les corrections pour que la barrière devienne plus intelligente.

A quoi ressemble le succès ?

Dans 10 à 15 ans, un voyageur verrait des arcs de verdure connectés – et non desmurs continus – entrelacés à travers les fermes, les bords de route et les lits de rivière. Les sources couleraient un peu plus longtemps après la pluie, les vergers situés sous le vent brûleraient moins lors des pics de chaleur et les revenus ruraux dépendraient un peu moins d’une seule culture à risque. Cela ne résoudra pas la crise climatique. Mais en refroidissant, en maintenant et en diversifiant, une barrière verte peut permettre au bassin de gagner du temps et de la dignité au cours d’un siècle plus chaud.

Copyright © 2025 Blue Tunisia. Tous droits réservés

Références :

- Barrière méditerranéenne

BirdLife International. (2017). Profil de l’écosystème : Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot (Point chaud de biodiversité du bassin méditerranéen). Dans le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques. https://www.cepf.net/sites/default/files/mediterranean-basin-2017-ecosystem-profile-engl ish_0.pdf - Davidson, J. Aspects écologiques des plantations d’eucalyptus. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

https://www.fao.org/4/ac777e/ac777e06.htm - FAO. (2013). État des forêts méditerranéennes 2013. In FAO.

https://www.fao.org/4/i3226e/i3226e.pdf - Guerrero, F., et al. (2022). Facteurs d’inflammabilité des feuilles d’Eucalyptus globulus Labill : Terpènes, huiles essentielles et teneur en eau. Forests, 13(6), 908. https://doi.org/10.3390/f13060908

- Guiot, J. (2022). La région méditerranéenne : un cocktail de risques climatiques et environnementaux.

https://www.iemed.org/publication/the-mediterranean-region-a-cocktail-of-climate-and-e nvironmental-risks/ - Hance, J. (2024, 20 juillet). Les progrès sont lents sur la Grande Muraille Verte d’Afrique, mais quelques points lumineux fleurissent. Mongabay Environmental News. https://news.mongabay.com/2023/08/progress-is-slow-on-africas-great-green-wall-but-so me-bright-spots-bloom/

- Masters, J. (2023, 14 septembre). Le mois d’août 2023 a été le mois d’août le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Yale Climate Connections.

https://yaleclimateconnections.org/2023/09/august-2023-was-earths-hottest-august-on-rec

ord/ - Plan d’investissement prioritaire 2021-2030 DPIP/GGW décennal. (2021). Dans l’Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte (DPIP/GGW). https://grandemurailleverte.org/images/ENG-DPIP.pdf Promoting Sustainable

- Gestion des terres à travers la Méditerranée. (2020, 25 juin). Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

https://www.fao.org/sustainability/success-stories/detail/en/c/1295716/ - Rives, J., Fernandez-Rodriguez, I., Rieradevall, J. et Gabarrell, X. (2012). Analyse environnementale de l’extraction du liège brut dans les forêts de chêne-liège du sud de l’Europe (Catalogne – Espagne). Journal of Environmental Management, 110, 236-245. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.06.024

- Observatoire du Sahara et du Sahel. (2008). L’initiative de la Grande Muraille Verte du Sahara et du Sahel. Dans Observatoire du Sahara et du Sahel (Note introductive n° 3). https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/548a8c07-f596-4962-bff0-ee33 82bec17e/content#:~:text=The%20Green%20Dam%20refers%20to,by%20increasing%2 0forestland%20productive%20capital.

- Saifi, M. (2015). Le barrage vert en Algérie comme outil de lutte contre la désertification. Environmental Science, 3(1).

https://www.semanticscholar.org/paper/The-Green-Dam-in-Algeria-as-a-tool-to-combat-Saifi/93fb40f9382931427a6d897fe22a3ad2cf16daa3 - État d’avancement de la mise en œuvre de la Grande Muraille verte et perspectives à l’horizon 2030. (2020). Dans l’Agence panafricaine de la Grande Muraille verte (n° 978-92-95118-26-3). https://catalogue.unccd.int/1551_GGW_Report_ENG_Final_040920.pdf

- Valero, B. (2023, 4 décembre). Pour une barrière verte méditerranéenne : une utopie nécessaire. Destimed. https://www.destimed.fr/tribune-de-bernard-valero-pour-une-barriere-verte-mediterraneenne-une-utopie/

- Qui sommes-nous – Programme Interreg Euro-MED. (2024, 22 juillet). Programme Interreg Euro-MED. https://interreg-euro-med.eu/en/who-we-are/

- WWF. (2006). Le liège vissé ? Impacts environnementaux et économiques du marché des bouchons de liège. Dans WWF. https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/cork_rev12_print.pdf