Depuis un an, tout le monde en Tunisie semble parler de « l’hydrogène vert ». C’est un sujet qu’il est vraiment difficile de ne pas aborder. Mais dans un pays où l ‘eau se raréfie déjà pendant l’été, un carburant entièrement fabriqué à partir d’eau soulève de nombreuses questions cruciales.

Pour le gouvernement tunisien et ses partenaires internationaux, il s’agit d’une percée qui est vendue comme le ticket d’entrée de la Tunisie pour un avenir énergétique propre et des investissements étrangers. De l’autre côté de la Méditerranée, l’Union européenne (UE) est profondément investie dans ce discours. Pour les groupes environnementaux tunisiens et la société civile dans son ensemble, cependant, le récit est complexe. Des inquiétudes légitimes se font jour quant au fait que le projet pourrait être plus extractif que transformateur, ce qui soulève des questions cruciales quant à savoir qui bénéficiera réellement de cette révolution verte. Un grand nombre de recherches importantes ont déjà été effectuées par des activistes et des universitaires tunisiens, examinant les différentes faiblesses environnementales et sociales de l’avenir de l’hydrogène en Tunisie.

Qu’est-ce que l’hydrogène vert ?

Les combustibles sont des substances qui réagissent avec l’oxygène pour libérer de l’énergie. L’hydrogène (H2) se distingue de ces combustibles parce que lorsque vous le brûlez, le sous-produit n’est que de l’eau (H2O). Sur Terre, l’hydrogène est combiné à d’autres éléments, généralement à l’oxygène dans l’eau. L’électricité permet d’exploiter l’hydrogène de l’eau et de le transformer en carburant sous forme de gaz H2. Si ce processus est réalisé à l’aide d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire ou éolienne, on parle alors d' »hydrogène vert ».

En termes d’émissions de carbone, l’hydrogène vert est très peu polluant, car il produit de l’eau (H2O) comme sous-produit au lieu de CO2 ou de gaz à effet de serre. Son importance stratégique en tant que combustible réside dans sa polyvalence ; il peut être utilisé pour produire de l’électricité ainsi que de la chaleur, ce qui est essentiel pour décarboniser les secteurs difficiles à électrifier, tels que les industries de l’acier et du ciment. En outre, l’hydrogène vert permet de stocker l’excédent d’énergie renouvelable provenant de sources intermittentes, ce qui garantit un approvisionnement énergétique stable en cas de besoin. Pour ces raisons, l’hydrogène vert est appelé à jouer un rôle essentiel dans la transition environnementale, en particulier pour les pays industrialisés qui s’efforcent d’atteindre la neutralité carbone, puisque l’électrification ne peut décarboniser que jusqu’à un certain point.

Enfin, un fait important est que l’hydrogène peut être transporté de deux manières. La première consiste à transporter l’hydrogène gazeux pur (H₂) par gazoduc, comme le gaz naturel, mais cette méthode est limitée à des distances relativement courtes, de l’ordre de 1 000 à 1 200 miles. La seconde option consiste à convertir l’hydrogène en dérivés tels que l’ammoniac (NH₃), l’hydrogène liquide (LH₂) ou le méthanol (MeOH), qui peuvent alors être transportés sur de plus longues distances.

La course à l’hydrogène vert : Pourquoi la Tunisie détient la clé de l’avenir énergétique de l’Europe

Pour comprendre pourquoi la Tunisie est en train de devenir un acteur clé des plans verts de l’Europe, il est essentiel de se pencher sur le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SCEQE) et ses changements à venir qui remodèlent la stratégie énergétique de l’Europe.

Le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) est au cœur de la stratégie européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Fondé sur le principe du plafonnement et de l’échange, il fixe une limite au total des émissions autorisées dans les principaux secteurs tels que l’énergie, l’industrie manufacturière et l’aviation. Les entreprises se voient attribuer des quotas d’émission, chacun permettant de rejeter une tonne d’équivalent CO₂, et elles peuvent échanger ces quotas sur le marché si elles ne les utilisent pas entièrement. Au fil du temps, le plafond est abaissé, ce qui augmente le coût des émissions et encourage l’innovation et l’efficacité. Depuis sa création en 2005, le SCEQE a permis de réduire de 47 % les émissions des secteurs couverts, principalement grâce à l’électrification et à l’expansion des énergies renouvelables. Cependant, le système, dans sa forme actuelle, rencontre déjà ses limites. En 2021, l’Union européenne (UE) a fixé des objectifs climatiques plus ambitieux par le biais de la loi européenne sur le climat. Cette législation exige une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Pour y parvenir, l’UE a mis en œuvre des mises à jour majeures de son système d’échange de quotas d’émission dans le cadre du paquet politique « Fit for 55 ». Cette mise à jour, finalisée en 2023, accélère la réduction des quotas d’émission de 2,2 % par an à 4,3 % par an de 2024 à 2027, puis à 4,4 % à partir de 2028. Plus important encore, il introduit un mécanisme novateur ayant des implications mondiales. Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) représente un changement important dans la stratégie climatique de l’UE, étendant sa stratégie verte au-delà de ses propres frontières.

CBAM : une arme à double tranchant pour l’industrie européenne

Le CBAM fonctionne en fixant un prix pour les émissions de carbone des biens importés dans l’UE. Ce prix est calculé sur la base du prix du carbone qui aurait été payé si les biens avaient été produits dans le cadre du système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE).

L’objectif est double : mettre sur un pied d’égalité les industries européennes en concurrence avec des pays dont les règles environnementales sont moins strictes, et empêcher les fuites de carbone, c’est-à-dire les entreprises qui transfèrent leur production à l’étranger pour échapper aux coûts liés au carbone. En comptabilisant les émissions intégrées dans les produits importés, le mécanisme incite les producteurs européens et étrangers à adopter des pratiques plus propres, garantissant ainsi que l’empreinte carbone des produits vendus dans l’UE est mesurée quelle que soit leur origine

Historiquement, les industries lourdes européennes ont reçu des quotas d’émission gratuits dans le cadre du SCEQE pour les aider à rester compétitives sur le marché mondial. Toutefois, avec l’introduction du CBAM, cette pratique deviendra superflue et sera donc progressivement supprimée à partir de 2026 pour s’achever en 2034. À partir de l’année prochaine, les entreprises européennes devront progressivement faire face au coût total de leurs émissions de carbone, ce qui les poussera à faire des pieds et des mains pour maintenir leur compétitivité. Cette mesure est le principal moteur de la promotion de l’hydrogène vert.

De par leur conception, ces implications dépasseront les frontières de l’Europe et les pays exportant vers l’UE ressentiront également la même pression. Cela pourrait déclencher une évolution mondiale vers un avenir à faible teneur en carbone. D’ici dix ans, les pays qui aident leurs industries à produire le moins d’émissions possible seront compétitifs en termes de prix et bénéficieront de manière significative des échanges commerciaux. En revanche, les pays industrialisés où les énergies renouvelables sont coûteuses devront relever d’importants défis pour maintenir leur compétitivité. Pour l’Allemagne, premier pôle industriel d’Europe, il est essentiel de trouver une solution viable à ce problème.

Rien qu’en 2021, l’entreprise allemande BASF, la plus grande entreprise chimique au monde, a généré 20,2 millions de tonnes d’équivalents CO2. Confronté à la hausse des coûts de l’énergie et à des réglementations environnementales plus strictes, le géant industriel a déjà commencé à délocaliser une partie de sa production en Chine. Même si BASF participe activement à la production d’hydrogène vert en Allemagne, elle reconnaît que sa compétitivité en matière de prix dépend de l’accès à l’hydrogène importé.

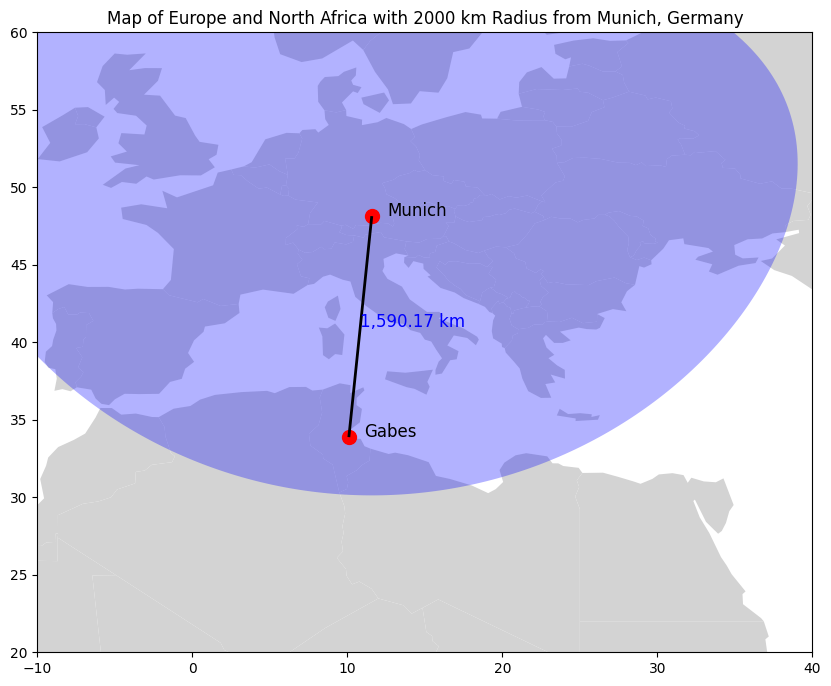

L’hydrogène est en effet un combustible qui peut théoriquement être produit dans presque tous les pays. Cependant, du point de vue de l’Allemagne, et en particulier de ses géants industriels bavarois, la Tunisie présente un potentiel unique. Cela tient à des facteurs relativement simples à comprendre, mais il n’est pas facile de naviguer dans les méandres d’un tel projet.

La ruée vers l’hydrogène en Tunisie : Révolution de l’énergie propre ou pari risqué ?

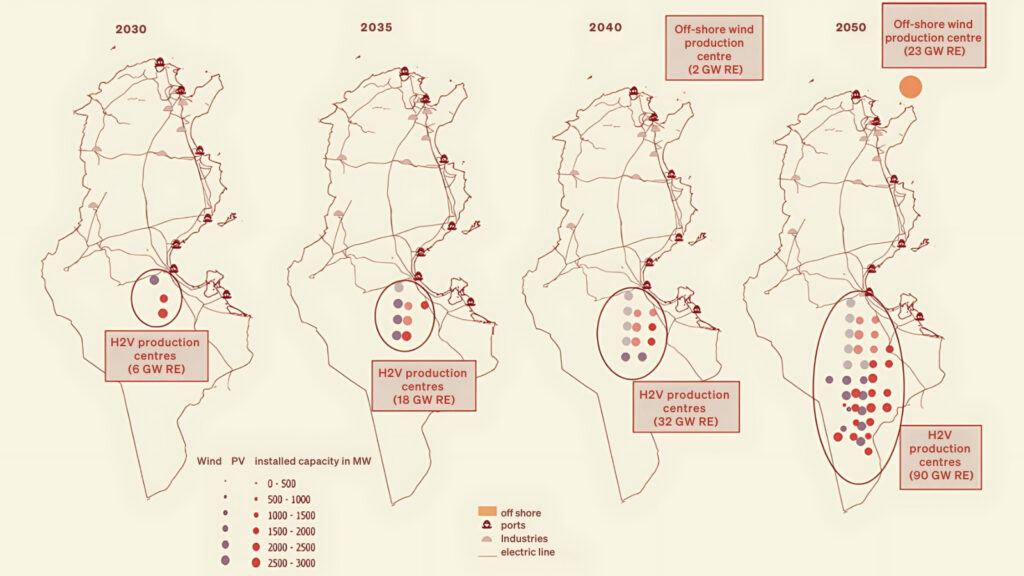

En théorie, un pays comme la Tunisie pourrait utiliser ses ressources solaires abondantes pour produire de l’hydrogène vert, en particulier pendant les mois d’été où la production d’électricité dépasse souvent la demande locale. La conversion de ce surplus en hydrogène permettrait de stocker, d’utiliser ou d’exporter efficacement l’énergie qui pourrait autrement être gaspillée. En réalité, la capacité renouvelable de la Tunisie reste extrêmement limitée. Même si le pays a tout intérêt à investir massivement dans la transition énergétique, l’instabilité politique et la dette écrasante ont rendu le gouvernement incapable de faire quoi que ce soit de son côté en termes d’énergies renouvelables. Cette situation, ainsi que le stress hydrique aigu du pays, rend le chemin vers la production d’hydrogène à grande échelle tout à fait inhabituel.

Cependant, dans le cadre de l’intérêt stratégique de l’UE à établir des partenariats avec l’Afrique pour les énergies renouvelables, la Tunisie a encore un rôle très spécifique à jouer avec des parties prenantes spécifiques qui devraient en bénéficier. Comprendre ce rôle nous aidera à mieux évaluer nos options futures en matière d’eau et d’énergie.

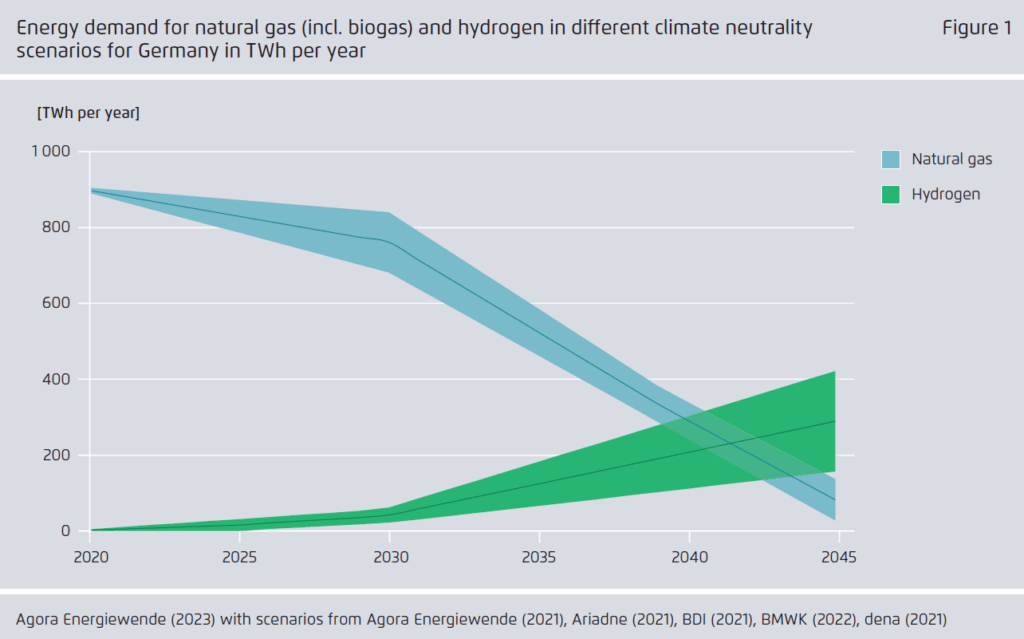

La volonté de l’Allemagne de parvenir à la neutralité climatique est complétée par son intérêt à maintenir la compétitivité de ses industries. La crise du gaz russe a accéléré sa recherche d’alternatives abordables et fiables au gaz naturel. Dans ce contexte, l’hydrogène vert est considéré non seulement comme un outil permettant d’atteindre les objectifs climatiques, mais aussi comme un pilier de la sécurité énergétique.

Le gouvernement allemand a récemment approuvé la stratégie d’importation d’hydrogène, avec pour objectif d’importer 50 à 70 % de son hydrogène d’ici 2030. Les premiers fournisseurs devraient être la Norvège, la Grande-Bretagne et le Danemark, tandis que des pipelines « corridors » plus importants sont en cours de préparation pour importer de l’hydrogène à grande échelle à l’avenir. Le projet de gazoduc SoutH2 Corridor devrait permettre d’acheminer 4 millions de tonnes d’hydrogène vert par an de la Tunisie et de l’Algérie vers l’Europe centrale, principalement vers l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne.

Selon le plan de l’Allemagne, l’infrastructure existante des gazoducs est le principal facteur d’identification des fournisseurs potentiels d’hydrogène, et la Tunisie est particulièrement bien placée. L’oléoduc Trans-Med reliant la Tunisie à l’Italie est déjà connecté à l’Europe centrale, ce qui rend les exportations vers l’Allemagne à la fois faisables et l’option la plus abordable. Associé au fort potentiel solaire et éolien de la Tunisie, cela donne au pays un avantage concurrentiel, avec des coûts de livraison finaux estimés entre 1,5 et 3 dollars par kilogramme. En revanche, l’expédition d’hydrogène en provenance d’autres pays coûterait environ 5 à 6 dollars par kilogramme, une différence importante si vous essayez de rivaliser avec des pays qui se décarbonisent rapidement, comme la Chine.

A quoi s’attendre pour la Tunisie

Pour ces raisons, la Tunisie a déjà annoncé trois grands projets d’hydrogène vert, signalant ainsi son entrée sur le marché mondial de l’hydrogène :

Projet H2 NOTOs: Fruit d’une collaboration entre la société autrichienne Verbund et la filiale TE H2 de TotalEnergies, ce projet vise à produire 200 000 tonnes d’hydrogène vert par an, avec un potentiel d’expansion à 1 million de tonnes à long terme.

Projet énergétique saoudien ACWA: Cette initiative prévoit de produire 200 000 tonnes d’hydrogène vert par an, grâce à 4 GW d’énergie renouvelable. L’objectif à long terme est de porter la production à 600 000 tonnes par an, grâce à une capacité de 12 GW d’énergie renouvelable.

Projet HDF Energy: Ce projet implique un investissement de 3 milliards d’euros pour développer la première installation d’hydrogène vert à grande échelle en Tunisie. Utilisant 1 GW d’énergie éolienne, 500 MW d’énergie photovoltaïque et 800 MW d’électrolyseurs, il vise à produire jusqu’à 65 000 tonnes d’hydrogène vert par an, les exportations étant acheminées vers l’Europe via le corridor SoutH2.

Ces projets visent collectivement à produire 465 000 tonnes d’hydrogène vert par an. Ils nécessiteront 9,3 à 18,6 millions de tonnes d’eau de mer par an comme source d’hydrogène, générant 4,65 à 9,3 millions de tonnes de saumure comme sous-produit, et consommant 9,5 GW d’électricité renouvelable. Si ces projets pourraient faire de la Tunisie un fournisseur important de l’économie européenne de l’hydrogène, ils soulèvent également de sérieuses inquiétudes. La Tunisie risque de céder des terres, de l’eau et de l’énergie à bas prix tout en supportant les charges environnementales et sociales.

Les critiques mettent en garde contre une dynamique néocoloniale, d’autant plus que des millions de tonnes de saumure provenant de la production d’hydrogène menacent les écosystèmes marins le long de la côte tunisienne. Dans le même temps, l’affectation de grandes quantités d’énergie renouvelable à la production d’hydrogène pourrait ralentir la résolution des problèmes urgents de pénurie d’eau et d’électricité en Tunisie. Les partisans du projet soutiennent que les investissements étrangers pourraient apporter de l’énergie renouvelable moins chère et de nouvelles technologies de dessalement, mais ce résultat positif est loin d’être garanti. Il ne sera possible qu’avec des politiques claires, une gouvernance transparente et une distribution équitable des bénéfices.

La vraie question est de savoir si l’hydrogène devient une ressource de plus prélevée en Tunisie ou s’il peut créer des opportunités durables pour le développement durable. Sans une action décisive, la Tunisie risque de devenir un fournisseur de ressources pour la transition verte de l’Europe, supportant les coûts tout en ne récoltant que peu de bénéfices. Les enjeux sont importants et le moment est venu pour les décideurs politiques de négocier des conditions équitables. Plutôt que de se contenter d’exporter des ressources, la Tunisie a la possibilité d’élaborer une stratégie de l’hydrogène qui serve à la fois sa population et protège son environnement.

Pour saisir cette opportunité, la Tunisie ne doit pas se contenter d’exporter de l’hydrogène. Elle doit identifier les secteurs manufacturiers qui peuvent être alimentés en hydrogène dans le pays, négocier des quotas d’eau dessalée pour assurer l’approvisionnement de ses villes et concevoir des politiques créatives qui canalisent les investissements vers des projets qui profitent directement à la population et à l’environnement. Avec une initiative forte, l’hydrogène pourrait devenir plus qu’un produit d’exportation.

Copyright © 2025 Blue Tunisia. Tous droits réservés